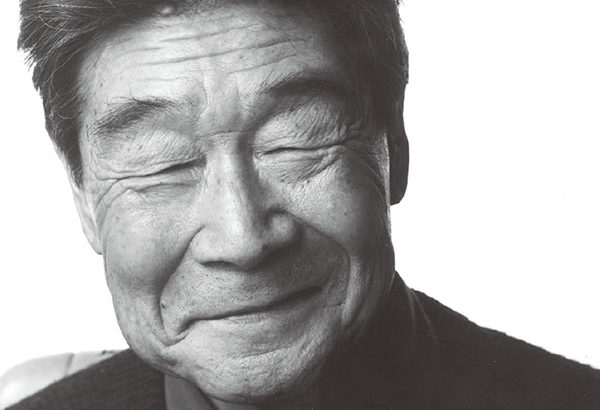

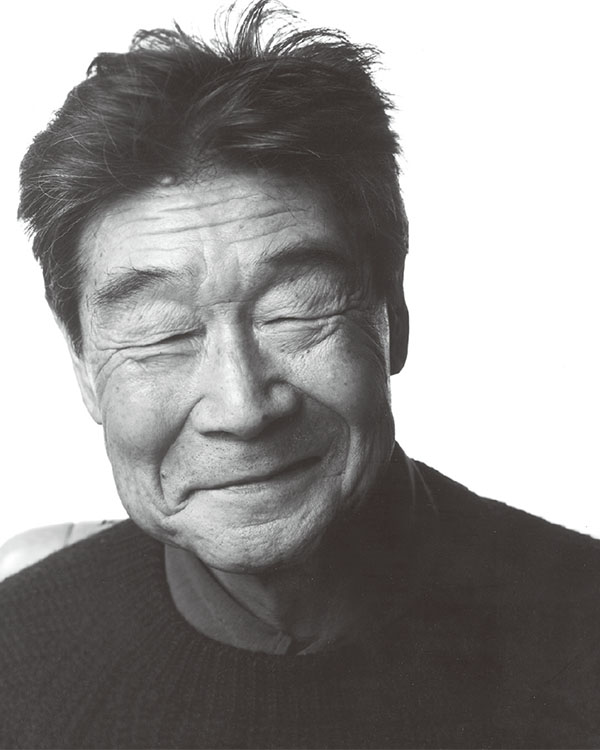

詩は男子一生の仕事 「賢治全集」作りにも奔走

「蛙(かえる)の詩人」として親しまれる、いわき市名誉市民・草野心平は、昭和62(1987)年、文化勲章を受章。

川内村、平伏(へぶ)す沼のモリアオガエルを見ようと、何度も足を運んだことから、同村との親交も深く、同沼畔には歌碑、村内には「天山文庫」が建つ。

これは、心平が同村名誉村民に選出された際、褒賞、木炭100俵の返礼として寄贈した、2000冊の蔵書を納めるために村が建設したもの。

心平は明治36(1903)年の出生から16年間を、小川町で過ごした。幼少時はわんぱくで、旧制磐城中では、絵画グループ「X 会」に参加。腕前は誰もが認めるほどで、本人も「将来は画家になる」と、考えていた。

その後、上京したが、次第に大陸への関心が高じると、中国、嶺南大学(現中山大学)に入学。心平にとって中国は「第二の故郷」となった。

当時、心平は、亡兄・民平が残した詩に衝撃、村山槐多『槐多のうたへる』に感銘を受け、「男子一生の仕事」と、詩作に打ち込むようになる。

20歳のころから、単行詩集や同人誌を発行、帰国後、カエルの詩ばかりを集め発刊した『第百階級』は、詩人としての“核”を決定づけた。

また、『銅鑼』『学校』『弩』『歴程』などの同人誌を通して、高村光太郎、中原中也ら、才人たちと交流。特に、宮沢賢治の才能をいち早く見抜き、37歳の若さで他界した賢治の作品を世に広めるため『宮沢賢治追悼』を発刊、全集作りにも奔走。

こうした、詩への情熱とは裏腹に、その暮らしぶりは貧しかった。心平が「生活のため」に就いた職業は、新聞社や焼き鳥屋、貸本屋、居酒屋、バーなど、13に上る。昭和15(1940)年から終戦の翌年までは、南京政府の宣伝部顧問として、再び中国に渡っている。

30回以上の引っ越しを繰り返した心平が、東京都東村山市に居を構えたのは、60歳の時。2階の窓から見える富士山と、畑での野菜づくりを楽しんだという。

「かたかなの鋭さ、ひらがなのなだらかさ、漢字の頑丈さを自由に使い分け、立体的・造形的に表現できる日本人は幸せ」が口ぐせで、古希を過ぎてなお、精力的に詩を作り続けた。

生涯、1400編もの詩を残し、同63(1988)年11月、85歳でこの世を去った。その墓は、故郷小川町、常慶寺に建つ。

草野心平略歴(こぼれ話)

心平の実の祖父は、次回当コーナーで紹介する政治家・白井遠平。だが、父・馨が、伯父に当たる草野高蔵に養子入り、心平の生後、東京に居を移したことから、心平は義理の祖父・高蔵とその妻・トメに育てられた。

幼少期は、小川町の豊かな自然の中で、世界的な経済学者・櫛田民蔵、名医・永井元造らに接しながら成長、これらの環境も、心平の人間形成に多大な影響を与えた。